-

地域創生 × 事業承継 × 自己実現・起業・チャレンジ!

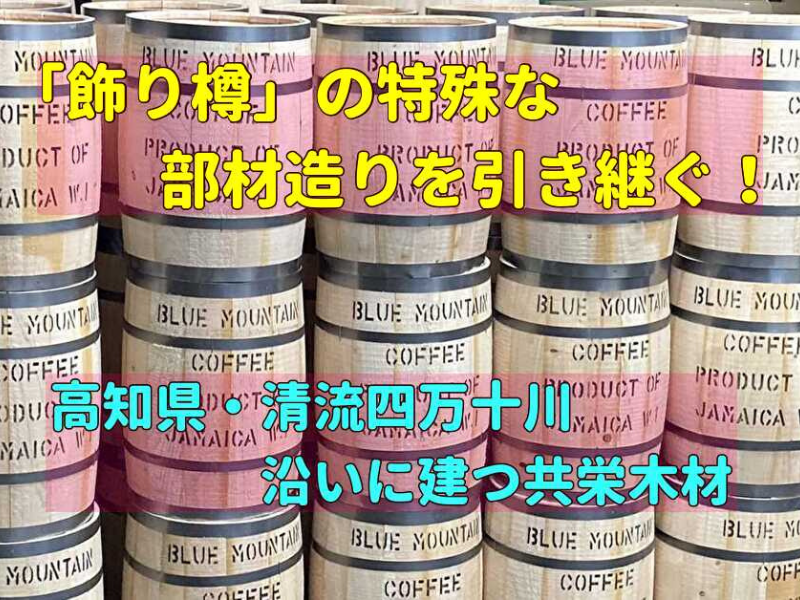

市街地に立地するオシャレなカフェやブティックに、木製の雰囲気のある樽がディスプレイされているのを、見かけたことはないだろうか。 全面にヒノキ材が使用され、「BLUE MOUNTAIN」 とか「COFFEE」などの文字が施された樽である。この樽は実際にコーヒーが入っていた樽ではない。そういう樽で輸入されていた時代もあっただろうが、今、飾られている多くの樽は、その洒落たデザイン性を残してディスプレイ用に製造された「飾り樽」だ。 この特殊用途の樽の部材を製造しているのが共栄木材(有)。高知県西部を流れる大河、四万十川沿いの四万十町希ノ川に立地する企業だ。 「この材料を造るには特殊な機械が幾つも必要。日本で飾り樽の材料を造ることができるのはうちだけなんです」 共栄木材の社長の父で前社長の味元和義さん(73)が胸を張る。高級な建築材料として使用される四万十ヒノキ。その端材を原材料にして、複雑な作業を経て、樽の外側の木材部品に仕上げていく。 機械によって削り出していく作業なのだが、使用する機械は4種類もあり、それぞれが特殊な機械。原材料を投入すれば、自動的に製材された部材が出てくる訳ではなく、4回もの工程を経てやっと出来上がる。機械は使用するが、もはや手造りと言っていいような造り方なのだ。 詳しく見てみよう。最初の機械では、部材の湾曲を削り出す。予め部材の長さに製材された原木を、ドラム状の筒ノコが装備された特殊機械に手作業で送り込み、中央部が外側に出ている緩やかな三日月形の湾曲した部材を削り出す。 次は各部材の上下部に溝を付ける作業だ。樽に組み上げた際に、底板や蓋が、取り付けられる溝を造る工程で、「あり切り」と呼ばれる。その次は、微妙な樽の曲線を創るために行う「バッテラ」という工程。この作業を終えると、部材は「笹かまぼこ」のような形状になる。 最後に、部材の左右に凹凸の溝を付ける「さねはぎ」という工程を行う。この凹凸を使って樽を組み上げる。こうして4台の機械を渡り歩いたヒノキ材がやっと飾り樽の部材になるというわけだ。 和義さんは、こうやって50年近く、樽材を造り続けてきた。しかし、コロナ禍による不況の影響などを受けて売上高が減少、従業員を募集しても応募はなく、深刻な人手不足にも陥った。三男の雄也さん(39)に社長を譲ったものの、建て直す見通しが立たず「今の自社の状況では事業継続ができない」として、廃業に舵を切ったという。 「昔は、この地域に同じような樽の部材を造る企業が幾つかありました。しかし、どんどん廃業していって、今は私たちだけになってしまった。この部材を造る機械と技術を何とか引き継いでもらいたいんです」 和義さんはこう力を込める。 工場の土地建物と内部の機械類などすべての一括売却が希望だが、樽材を造る機械類だけを格安で売却しても構わないという。いずれの場合も一定の技術指導は行うそうだ。 工場の立つ「希ノ川」地区は、昔は「四手ノ川」と呼ばれていた。ところが、2006年の町村合併の際に、大字を「希ノ川」に変更した。合併によって自治体名が変わることはよくあるが、大字を変えるケースは数少ない。変更された理由は「若い人に帰って来て欲しい。そんな希望の持てる集落にしたい」という地元住民の願いだったという。地域の人々が希望を込めた地名「希ノ川」。全国的に見ても希少な樽を製造する機械や技術が継承されて、地域に希望の灯が輝き続けることを願わずにいられない。

-

ここがポイント!

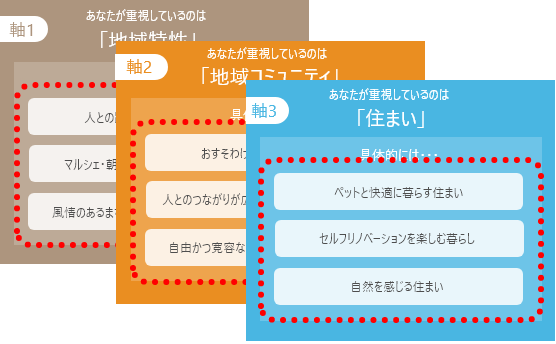

■「飾り樽」の部材を造る機械と技術は唯一無二! ■工場は四万十川沿いに立地し広さは十分! ■周囲に民家はなく、騒音などの苦情の心配は全くなし! ■「飾り樽」の部材製造だけの事業承継も可能! ・事業内容: 飾り樽の部材、集成材等の部材製造 ・引継場所: 高知県四万十町希ノ川53番地 ・引継条件: 相談の上決定いたします ・引継詳細: 工場用地(約2,800㎡)建物(約770㎡)、一般製材用機械、飾り樽の部材製造の特殊加工機械、他工場の設備一式、顧客・取引先、地元での知名度、など 求める人物像 ・四万十町へUターン・Iターンを検討している方 ・自然豊かな土地で地元産の木材を使う製材所の開業を目指す方 ・事業を通して、地域経済の活性化にチャレンジしたい方 ・地域のコミュニティを大切にし、自然や人との繋がりを楽しめる方 ・飾り樽の特殊部材の機械と技術を承継したい方 ・事業主の理念を理解し、事業を承継できる方、革新のアイデアをお持ちの方 継業への取り組みについて 「地元のためにお店を続けたいが後継者がいない」 「高齢になってしまって事業継続が難しい」 地域の生活を支えてきた中小企業や商店では、こういった理由から、事業縮小や廃業を余儀なくされるケースが後を絶ちません。 一方で、働き方が多様化する今、県外からのUターン者や移住者が過疎地域に住まい、ゼロから起業をするより圧倒的にコストが抑えられる、”なりわい”を活かした「事業承継」や「継業」といった働き方がひそかに注目を集めています。店舗そのものや機材設備などの初期費用一式を抑えられるほか、一定の顧客や販路、技術までもそのまま引き継げるとして、地方暮らしを目指す若者や移住者にとって新たなビジネスチャンスといえます。 「事業承継」「継業」とは、地域で生まれた”なりわい”を引き継ぎつつ、第三者の新たな感性と価値観でそのものの価値を見出し、再活性化して、地域で継続できるなりわいを営むことです。 今回の共栄木材(有)もそういった取り組みのひとつ。 引き継いでくださる方、お待ちしております! ✅案件詳細はこちら:https://kochi-iju.jp/work/recommend/details_1781.html ※高知県移住ポータルサイト「高知家で暮らす。」には、民宿、カフェレストランなど様々な継業案件を掲載中! ぜひご覧ください♪ ▶継業・事業承継ページ:https://kochi-iju.jp/work/keigyo.html

-

申し込み情報

-

高知県事業承継・引継ぎ支援センター

088-802-6002

ログインとユーザーネームの登録が必要です。