-

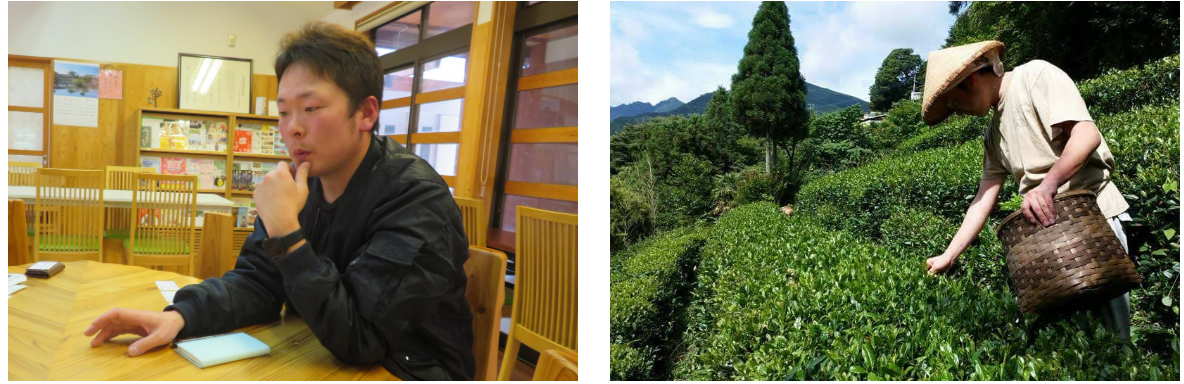

群馬県から高知県大川村へ。現在は村議会議員として活動中!

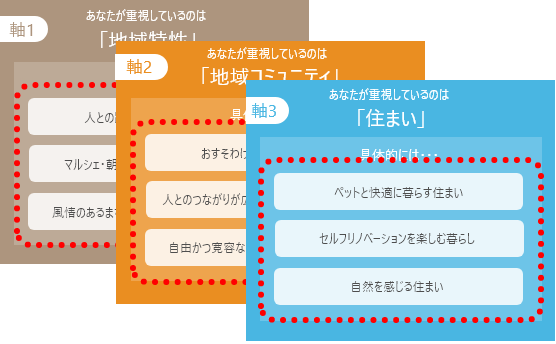

地域おこし協力隊や集落支援員を経て、現在は大川村の村議会議員として活動している和田さん。その行動力の根底には、東日本大震災を契機に再認識した都市と地方の関係性がありました。大川村の今、そしてこれからを本気で考える若者、和田さんにお話を伺いました。 ■きっかけは東日本大震災 私は群馬県の榛東村(しんとうむら)という人口1万人ほどの村で育ちました。そこは田園風景の広がるのどかな地域で、小さい頃から自然に囲まれた環境に親しんできました。大学進学を機に上京し、2回生の3月に東日本大震災を経験。その半年ほど前には東北地方を自転車で巡っており、震災後の状況にはとても悲しい気持ちでいっぱいになりました。 発災から半年後、岩手県へ復興ボランティアとして赴き、その変わり果てた姿を目の当たりにした私は「このまま、何も考えることなくエネルギーや資源を大量消費する都市部での暮らしを続けていっても良いのだろうか」と漠然と考え始めました。連日原子力発電所に関するニュースが流れ、都心部では計画停電が実施される状況の中、電気、水といった都市の生活基盤を地方の自然が支えていることに改めて気付き、強く感じるものがありました。 とはいえ、社会人経験がない私には、このテーマはあまりにも大きく、今の自分の力ではどうすることもできないと感じ、大学卒業後、一旦は住宅メーカーの営業職として就職。ただ、その生活の中でも「人と自然の関係」や「これからの社会はどうあるべきか」と葛藤していた私は「地方に飛び込んでみなければ答えは出ない!」と思い立ち、移住を決意しました。 ■大川村との出会いから地域おこし協力隊へ まず「特定非営利活動法人 地球緑化センター」が実施する短期の活動にいくつか参加し、その後、緑のふるさと協力隊 ※に応募。多くの候補地の中から大川村への派遣が決まりました。これが大川村との出会いです。 会社を辞めて緑のふるさと協力隊として大川村へ移住することを報告した時は、家族にはとても驚かれました。 緑のふるさと協力隊として大川村で活動した一年の間で、嬉しいことに地域の方に「大川村に残ってほしい」と言ってもらい、翌年には地域おこし協力隊として活動を開始。この年は集落活動センター「結いの里」が立ち上がった年で、翌年には新たな給食センターの稼働が控えていました。 地域おこし協力隊としての私のミッションは、地元の農家さんなどを訪問し、給食で使う食材を集めるというもの。地元の子どもたちに給食を通じて地元の食材を知ってもらうことで、地域に貢献したいという思いで活動しました。移住サポートや地元の子どもたちとの田植えを体験したことによって、地域の方々と関わることができました。 ※緑のふるさと協力隊…「特定非営利活動法人 地球緑化センター」が実施する、1年間の農山村ボランティア。住民として地域の方と関わりながら暮らし、農作業やイベントなど多種多様な地域に求められるお手伝いをすることで、地域活性化を目指す取組み。

-

大川村に残ったわけ

この頃には既に、大川村以外で暮らすことは全く考えられなくなっていました。妻との出会いもそうですが、まだまだ未熟だった私を頼ってくれ、温かく見守ってくれる村民の皆さんの存在はとても大きかったです。人生の転機として、私には大川村という地域そのものがフィットしたようです。 また、地域おこし協力隊だった当時、大川村の抱える大きな課題は、「人口減少」と「地域を引っ張っていく若者がいないこと」だと考えました。そして、地域に残って課題解決に取り組むことこそが、自分にできる一番の恩返しだと思い、この村に残ることを決意しました。今は妻と子ども3人、義理の両親、祖母の4世代8人で暮らしています。 このような大川村での生活の中で、大好きな渓流釣りをして釣れた魚でバーベキューしたり、家周辺の綺麗な景色を見ながら家族で散歩したりして楽しんでいます。また、地域の方たちと集まって飲んだり食べたりすることも楽しみの一つですね。 ■地元、群馬との共通点 実は、地元である群馬県と大川村には意外な共通点があります。群馬県で生産されるこんにゃくは全国シェアの約9割を誇りますが、大川村にもプルンと柔らかくて美味しい「田舎こんにゃく」があります。私はよく、薄くスライスして醤油や生姜でいただいています。 また、群馬県には昔から「かかあ天下」という言葉があります。強い女性や家事も仕事もこなす働き者の女性を指す言葉ですが、高知県の女性も「はちきん」と呼ばれ、男勝りな女性が多いと言われています。 私は移住当時からここでの生活がどこか居心地よく感じていて、このような移住後に気付いた群馬県との共通点も、大川村にフィットした理由の一つかもしれません。 ■村民同士の協力は当たり前 人口の3~4割が移住者の大川村ですが、ここでの生活は人々の支え合いで成り立っています。例えば、山水を使用するので水道代はかかりませんが、水源から水を引いたり、道端の木々の伐採は村民が協力して行っています。 こうしたことが当たり前に行われている生活の中で、私は「何でもお金で解決するのではなく、人との助け合いこそが大切だ」と気付きました。自分たちの地域を維持するために住民が協力することは当たり前だと考えられるようになり、これは大川村でしか得られなかった教訓だと思います。 ■集落支援員を経て28歳で村議会議員へ 地域おこし協力隊として活動した後…… ※気になる続きは、高知県移住ポータルサイト「高知家で暮らす。」に掲載中! ▼【大川村】大好きなこの村を存続させるため、私はここに残った https://kochi-iju.jp/interview/details_1567.html ぜひお読みください♪

-

アクセス

-

高知県 大川村ってどんなところ? 高知市から:64.3km、車で約1時間21分 【3つの特徴】 1.山と川と湖のある美しい風景に夜の星空、そしてなにより魅力的な住民が暮らしています。 2.主な産業は農業・林業・畜産業で「土佐はちきん地鶏」や「大川黒牛」の生産には特に力を入れています。 3.少ない人口だからこそ、子育て支援や子ども一人一人に対する教育が充実してます。 大川村は四国山地のほぼ中央部、高知県の北部に位置し、高知市より北に70km、標高350~750mで県内でも比較的低温な地帯です。 古くから黒毛和牛の飼育が盛んで、平成20年度からは新たに「土佐はちきん地鶏」の生産に力を入れています。 村の活性化の拠点として、白滝鉱山跡に「自然王国白滝の里」があり、特色ある事業として、全国から多くの子供たちを受け入れている「ふるさと留学制度」があります。

ログインとユーザーネームの登録が必要です。