-

神谷七色会とは?

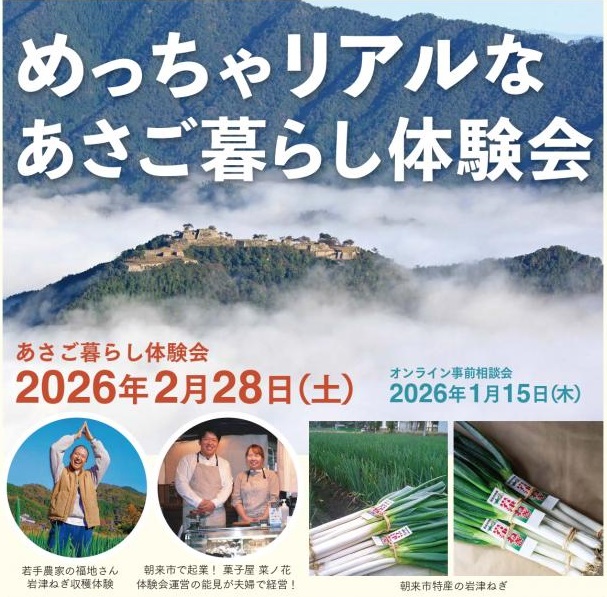

仁淀ブルーの清流が流れ、土佐和紙発祥の地としても知られる高知県いの町。その中に、住民が主体となって地域の活性化に取り組む神谷(こうのたに)地区があります。移住支援を中心に活動しながら、「もっと地域を元気にしたい!」と奮闘する人たちがいます。 今回は、そこで活動するボランティアグループ「神谷七色会」の副会長、伊藤正秀さんにお話を伺いました。 ■「神谷七色会」のきっかけ 「神谷七色会」に設立のきっかけについて教えてください── 地域にある学校の生徒数減少が進み、地域の衰退を感じ始めたことがきっかけでした。このままでは生徒数がさらに減少し、学校がなくなれば地域の存続自体が危ぶまれる——。その危機感から、「これは何とかせねば!」と、地区の住民や地区長らが集まったのが始まりです。 まず、「地域の魅力を高めることが大事なんじゃないか」と考えて、みんなで活動方針を話し合いました。それぞれアイデアを持ち寄って活発に意見交換会を開いてはいたものの、なかなか意見がまとまらず、会を重ねても実行には至らない……。 そんなもどかしい時間が続いていたときに、高知県庁の地域支援企画員の方が、NPO法人土佐山アカデミーの吉富さんを紹介してくれたんです。ワークショップや研修のプロでもある吉富さんのアドバイスをもらいながら、まずは会の名前を決めて、会長を任命するところからスタート。そこから半年かけて、コンセプトや目的、目標を固めていき、ようやく前に進み始めることができました。 伊藤さんご自身は、以前から地域活動によく参加されていたのですか── それがまったく(笑) ずっと仕事一筋で、地区運動会みたいな行事にも顔を出さず、せいぜい地域の草刈りに参加するくらいでした。 でも、生まれ育った神谷には愛着があって、誘われるままに地区長たちの集まりに顔を出したのが最初。それがきっかけで「神谷七色会」の結成にも関わるようになったんです。ちょうど退職して時間ができたのもあって。 皆さんで生み出した「神谷七色会」のコンセプトを教えてください── 「子育“ち”しやすく出て行っても帰って来たくなる神谷」です。「子育“て”」にしなかったのは、子ども主体にしたかったから。「子育“て”」だと大人が主体になってしまう。この活動のきっかけは、地域にある学校の生徒数を維持することだったので、子どもを主体に置きました。ちなみに、「七色会」の由来は、たまたま会を行っていたのが別名「土佐七色の里」という場所だったこともあります。そこで生まれた土佐七色紙※1にもちなんでいいねということになりました。 ※1. 土佐七色紙(とさなないろがみ)…土佐和紙の1つで、江戸幕府にも献上された特産品。 ■「神谷七色会」の活動について 「神谷七色会」ではどんな活動をしているのですか?── 「1.地区を限界集落にしない 2.地区の小学校・中学校を閉校にしない」ことを活動の目的として毎月定例会を開催しそのための話し合いを行っています。 地区への住民の流入促進と流出防止策を話し合いながら、2024年度までは流入促進を中心に活動を行いました。 特に空家情報の交換を毎月の議題としていて、本年度(2025年度)からは流出防止のための「住みよい神谷(仮テーマ)」に取り組む予定です。 また、住民の交流の場、そして、地区外の方への地区の魅力紹介の場として毎年「白花せんだん※2お花見会」を開催しています。ここの白花せんだんの中には、樹齢180年ともいわれる大木もあり、毎年たくさんの白い花を咲かせます。昨年のお花見会では、小中学生や住民がフランクフルト、豚串、ちらし寿司などを販売するほか地元で活躍するバンドのライブ演奏も行われ、約120名が集まりました。 地元住民はもちろん、小中学校の卒業生も訪れる、にぎやかで楽しいイベントです。次回は 5月11日(日)に開催しますので、多くの方にお越しいただければと思います。また、ジャンルを問わず自由にパフォーマンスを披露できる催しも企画しており、現在、出演者を大募集中です! ※2. 白花せんだん…植物学者の牧野富太郎博士によって名付けられた。神谷小中学校などに自生しており、いの町の天然記念物にも指定されている。 <白花せんだんのお花見会> 日時:2025年5月11日(日)10:00~14:00 場所:いの町立神谷小中学校校庭&体育館(いの町神谷694) ※雨天でも実施します

神谷小中学校にある白花せんだんの木

-

イベント企画のほかに、どんな活動をされていますか?

月に1回、定例会を開いていますが、中でも特に重要なのが空き家の情報交換です。新しい情報があればすぐに共有したいので、皆が普段からアンテナを張っています。実は、それがモチベーションにもなっているんです。 日頃から情報交換を心がけ、地区の行事や家主さんが帰省したタイミングで声をかけるなど、地道な働きかけを続けています。以前、近所の人が家から家電や荷物を運び出しているのを見かけ、声をかけたところ、「実は引っ越しをする予定で……」とのこと。空き家になるなら、神谷に住みたい人に貸してみてはどうかと提案し、話がうまくまとまったこともありました。 今年度は神谷地区での移住ツアーも開催されてましたよね。どんなツアーだったんですか?── 神谷地区の案内と空き家の紹介、地区にある保育園や小中学校の見学をしてもらいました。先輩移住者の話を聞く場も設け、最後はバーベキューをしながら地元の方たちと交流をしていただきました。東京にある高知のアンテナショップ「まるごと高知」に置いてもらったチラシがきっかけで、関東近郊の方も参加してくれたんです。あとは、いの町内にある「とさ自由学校」の校長先生にもお願いし、入学を検討するご家族にチラシを配布してもらったので、小さなお子さんのいるご家族の参加もありました。また日程の都合が合わずツアーに参加できなかった方には、後日個別に案内しました。 今後の展望について教えてください。── 定住支援に力を入れていきたいと思っています。コンセプトである「子育“ち”しやすい神谷 帰って来たくなる神谷」の「帰って来たくなる神谷」の部分ですね。 ……その一環にもなるのかな、クリスマスにはサンタクロースの恰好をして、地区の子どもたちにプレゼントを届けてるんですよ(笑) クリスマスにサンタクロースの恰好で地区をまわる!? くわしく教えてください!── 地区に住んでいる子どもたちのクリスマスプレゼントを保護者の方から預かって、そのお子さんが家にいる時間に合わせて届けに行くんです(笑) ちょっと年齢が上の兄弟がいるお家でも、お兄ちゃんお姉ちゃんの分も預かって届けます。みんなで地区を分担して届けるんですよ。私はトナカイ(運転手)役です! 神谷に住む子どもたちにとって、とても嬉しいことですよね。進学などを機に一度地区を離れても、また戻ってきたくなるのではないでしょうか。── とてもよろこんでくれています。実際、私の娘も10年ほど前、県外出身の夫と子どもを連れて神谷地区に戻ってきました。 近所に住んでいるんですが、妻や私のサポートを受けながら、仕事と育児を両立しています。Uターンする前は関西に住んでいましたが、実家の支えがあることで気持ちに余裕が生まれ、子育てもよりしやすくなったんじゃないかな。今では孫も1人増え、家族みんなでにぎやかに過ごしています。七色会としても、役場と連携しながら「帰って来たくなる神谷」を目指していきたいですね。神谷地区のことならぜひお気軽にお問い合わせください。 ■編集後記~伊藤さんにお話を伺ってみて~ 伊藤さんのお話を伺い、「ここまで真剣に地区のことを考え、活動する人たちがどれほどあるだろう?」と思いました。 それほど、伊藤さんや「神谷七色会」の存在はとても頼もしく感じます。取材後、伊藤さんのご案内で地区から見える仁淀川を眺めました。美しい自然はもちろんのこと、そこに暮らす人々の魅力こそが、移住を考えるうえで大切なのだと改めて感じました。 「子育“ち”しやすく出て行っても帰って来たくなる神谷」へ、ぜひ一度足を運んでみてください。

当日の移住ツアーの様子

-

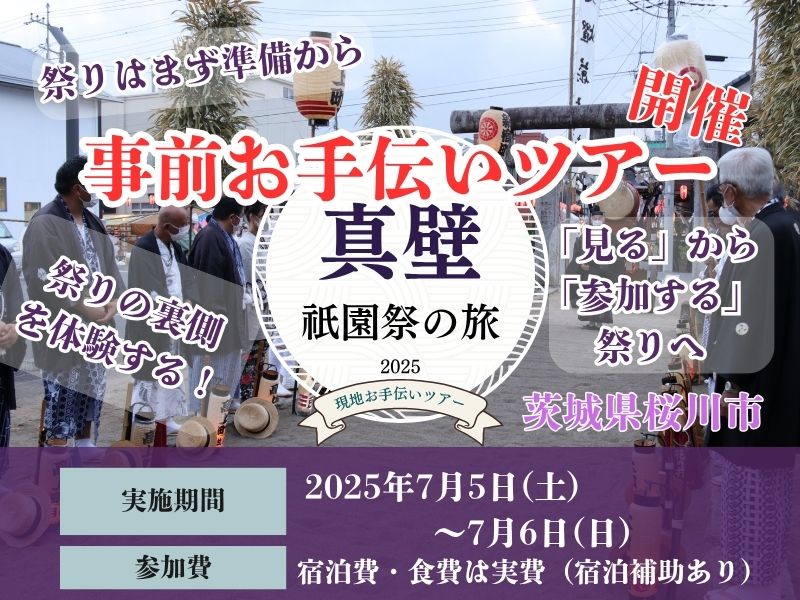

開催期間

-

いの町ってどんなところ? 高知市から:10.6km、車で約25分 【3つの特徴】 1.【丁寧・親切】移住専門相談員によるきめ細かな移住相談を行っています。 2.【利便性】市街地では交通アクセスの良い便利な暮らし、中山間地では自然豊かな暮らしを選べます。 3.【教育】そろえる教育から一人一人を伸ばす教育へ 平成16年10月1日に誕生した新しい町“いの町”は、高知県の中央部に位置し、総面積は470.97平方キロメートルで高知県の総面積の約6.6%を占めています。東南部は県都高知市と接し、北部は高知県の北玄関として愛媛県西条市と接しています。 伊野地区は、土佐和紙発祥の地であり、「紙のまち」の伝統を活かしたまちづくりが行われています。 吾北地区は、自然景観に恵まれており、山間地の環境を活かした農業が盛んで、特に長引スイカは優れた品質と味で好評を得ています。 本川地区は、瓶ヶ森(1,897m)を筆頭に、1,600m以上の山が13峰もある、まさに“四国のてっぺん”であり、この豊かな山々を背景に四国一長い川・吉野川の源流が発する地でもあります。

-

アクセス

-

神谷地区のあるいの町への移住相談はこちら。 ■いの町役場 総合政策課 町役場所在地:高知県吾川郡いの町1700-1 TEL:088-893-5855 ■神谷七色会 ホームページ https://kounotani-nanairo.com/

ログインとユーザーネームの登録が必要です。